医療広告ガイドラインによる広告規制

『医療広告ガイドライン』には、医療機関のウェブサイトに対して、虚偽や誇大広告を禁止する規制があり、違反した場合の罰則が規定されています(厚生労働省HP「医療広告ガイドライン」)。そのため、該当する施設のウェブサイトでは慎重な対応が求められます。

医療機関ホームページが

“広告”になるまでの経緯

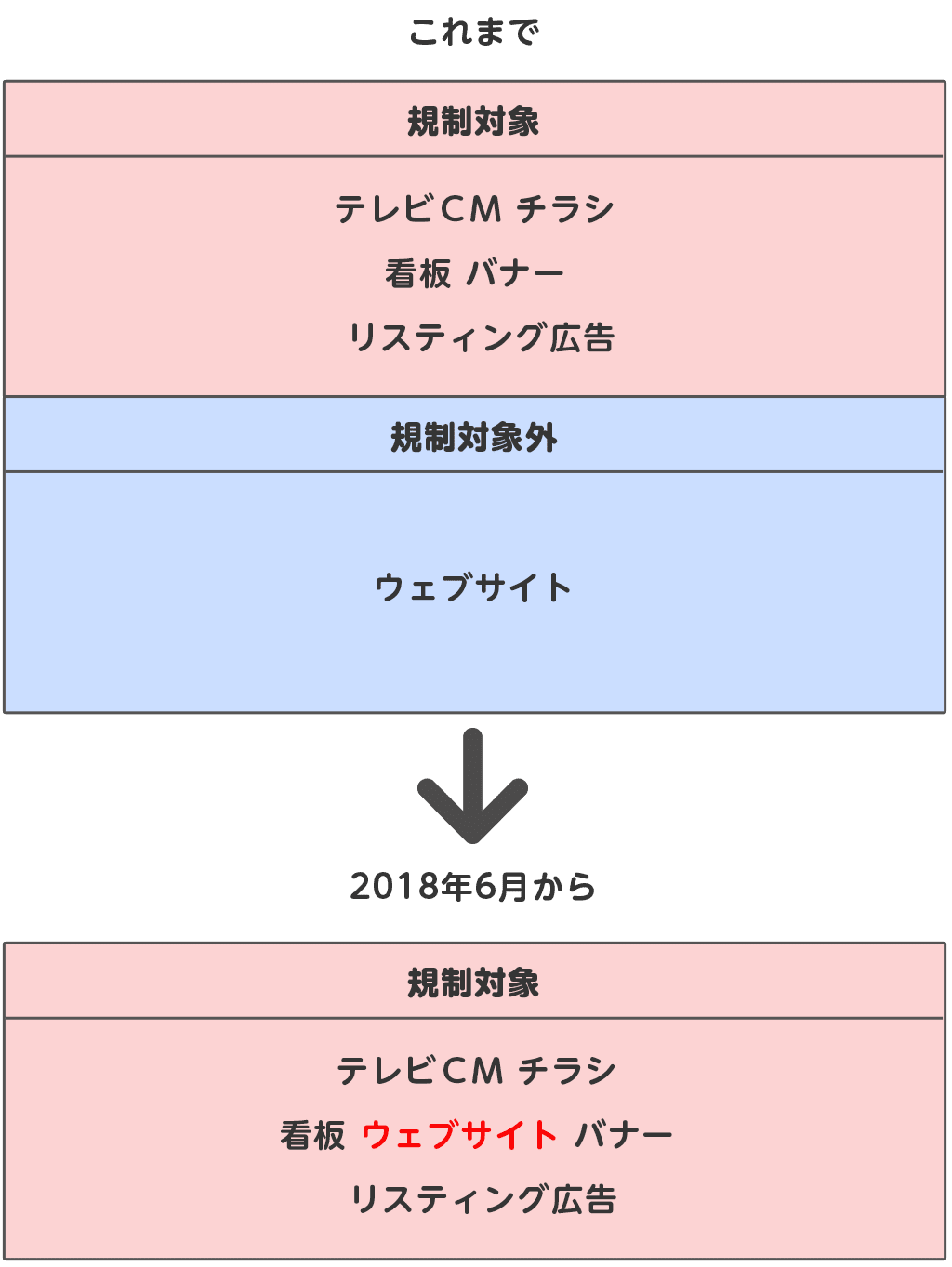

2017年6月に公布された医療法の改正内容は衝撃をもって受け止められました。これまで広告とは見なされず、比較的自由に情報を発信することができたウェブサイトが法的規制の対象になることが盛り込まれていたのです。

人の生命や健康に関わる医療行為を広告することは、『医療法』によって厳しく規制されています。テレビCMやチラシ、看板などでは医師名や診療時間など限られた項目についてしか広告することが許されず、表現がオーバーになっていないか各自治体の衛生主管部が厳しく目を光らせていました。

一方のウェブサイトはと言えば、医療法の定める広告には含まれておらず、別途作成された『医療機関ホームページガイドライン』が自主規制の目安として定められているにとどまっていました。

ところが、インターネットを使った情報発信や集客が一般的になり、多くの人がウェブサイトを閲覧するようになったことで、医療機関ホームページに端を発する消費者トラブルが増加し続けています。以前からウェブサイトが広告規制の抜け道として利用されていることを問題視していた厚生労働省は、2017年に医療法を改正し、医療機関ホームページを広告規制の対象とすることを定めたのです。

医療広告規制の見直しは医政局の重点政策でもあり、改正医療法の施行後は、ウェブサイトを舞台とした規制の強化が推進されていくことが予想されます。

広告が禁止されている事項

医療広告ガイドラインによる従来との変更点

具体的には、どのような表現が問題になるのでしょうか。

ホームページに掲載すべきではない表現

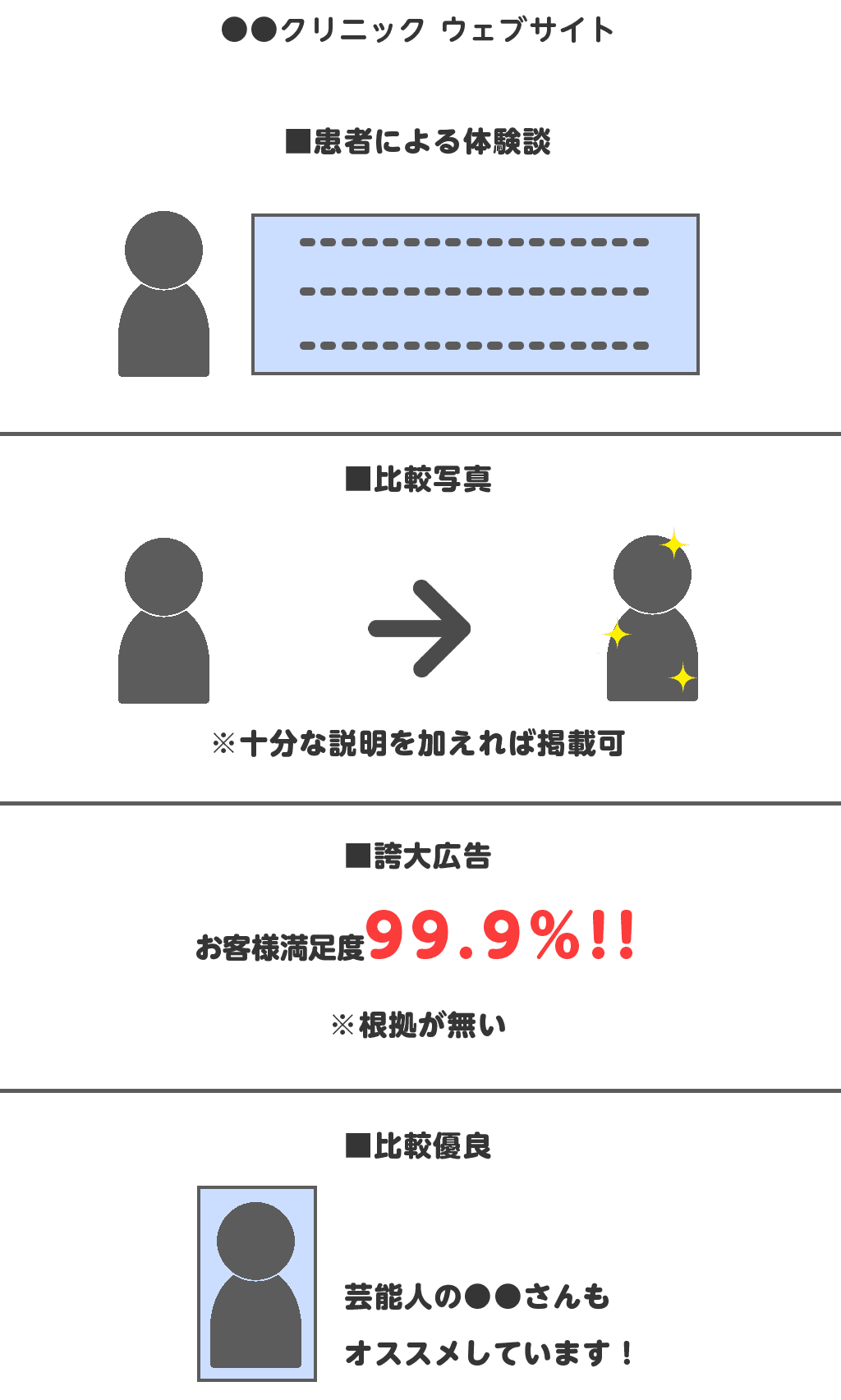

まず問題となるのは『医療広告ガイドライン』の骨格が議論されている段階から先行して話題になっていた「患者による体験談」と「ビフォー・アフター写真」です。

新しい『医療広告ガイドライン』ではこれまでの自主規制『医療機関ホームページガイドライン』では明確に禁止されていなかった「患者による体験談」と「ビフォー・アフター写真」についての規制が盛り込まれる形で決着しました。

これらが規制された理由は、なによりもまず患者に治療に対する間違った認識を与えないためです。従って、当然のことながら、虚偽や誇大広告にあたる内容は全て規制の対象です。

過去の自治体の対応を考慮すると、上の規制内容に違反した内容のウェブサイトに対していきなり罰則が適応されるのではなく、まずは立ち入り検査や是正命令なされることが予想されます。正当な理由なく是正命令に従わなかった場合、はじめて罰則が適応されるという流れが一般的です。(ただし、虚偽の内容については悪質と判断されて罰則を前提に処分されるおそれがあります。)

一方、 『薬機法(旧薬事法)』または『景品表示法』に違反しているケースでは、内容を訂正する猶予さえ与えてくれないおそれがあるケースも想定されます。

1.患者による体験談

広告が可能とされていない事項には“患者その他の者の主観又は伝聞に基づく体験談を広告をしてはならないこと”とあります。

患者による体験談には主観に基づく効果の評価が含まれており、他の患者に誤認を与えるおそれがあります。そのため、主観に基づいた体験談をホームページに掲載することは、たとえ一般的な内容であったとしても明確に禁止されています。

(利害関係のない患者がSNS等を通じて個人的に体験談を公表することは規制対象ではありません。)

2.ビフォー・アフター写真

広告が可能とされていない項目には、“治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと”とあります。つまり、治療前後の写真やイラストは、それだけだと他の患者に誤認を与えるおそれがあるので広告してはいけないという判断です。

しかし、同時に治療内容、費用、治療にかかる主なリスクなどの詳細な情報を添えれば広告できるとあります。治療内容を写真やイラストで説明するときには、これらの情報を必ず付すようにしなければなりません。

3.虚偽・誇大な内容、または比較優良にあたる表現

広告が可能とされていない項目には、“「誇大な広告」とは、必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告を意味するものであり、医療に関する広告としては認められないものであること”とあります。誇大広告と判断されるのに、患者が実際に誤認した事実は必要ありません。

ウェブサイトの内容についても、他の広告と同じ規制が敷かれ、誇大な内容が罰則や是正命令の対象となりました。直接的な表現だけではなく、間接的に医療に関わるものだと認識できるようなものについても規制対象です。

さらに、虚偽の広告については、悪質なため罰則付きでより厳しい対応がとられることが示唆されています。

加えて、比較優良広告が禁止されています。これは、他のものと比較して自らの優位性をアピールする表現で、たとえ事実であったとしても「日本有数」「県内1位」「有名人が通う」などの内容を掲載してはいけません。

4.薬機法(旧薬事法)に抵触する表現

「薬機法」では、承認前の医薬品・医療機器の効能・効果などについて広告することが禁止されています。これらは「自由診療」「全額自己負担治療」などと注釈をつけたとしても原則として広告することができません。

5.景品表示法に抵触する表現

「景品表示法」では、虚偽広告や誇大広告にあたる表現が禁止されています。医業にあっては、「絶対安全」「1日で完了」などは科学的に保証できない内容であるため謳うことはできません。また科学的根拠が乏しいのに「○○法は効果が高い」と特定の方法を推奨することはできません。

さらに、実際には期間を区切っていないのにもかかわらず「1ヶ月限定」とするなど、実態に即していないキャンペーンの広告も景品表示法違反にあたります。

6.その他

『健康増進法』『特定商取引法』などの他法令についても、それぞれ該当する広告物については規制を受けることになると明記されています。

このような問題表現の根拠は『医療広告ガイドライン』ではありません。つまり、薬機法や景品表示法に基づいて、行政指導や立入検査を経ずにいきなり罰則や行政処分が行われる可能性があります。医療機関ホームページ上でも真っ先に排除するべきネガティブリストに加えなければならないでしょう。

『医療広告ガイドライン』は全40ページに及ぶ膨大な資料です。どこから手を付けたらいいのかわからない方は、まず上記したようなネガティブリストをもとにウェブサイトの表現を確認していくと良いでしょう。

禁止されている表現の例

ホームページにはどこまで

載せてもいいのか

今回の医療法改正で医療機関ホームページが広告規制の対象になったことには賛否両論がありました。ホームページやSNSなどの規制が緩い問題表現が消費者トラブルのきっかけとなっているという指摘がある一方、ウェブサイトには詳細な医療情報が記載でき、医療機関側と患者側の双方にとって貴重な情報提供の場でもあったからです。

そうした議論を反映し、新しい『医療広告ガイドライン』では厳しい広告規制を限定的に解除するための条件が設定されました。“条件に合致した広告物”は規制レベルが1段低くなっています。

○広告可能事項の限定解除の具体的な要件(全てを満たす必要がある)

- 適切な医療情報で、しかも患者等が自ら求めて入手しにいく情報。具体的にはウェブサイトや院内パンフレットのようなもの

- 広告を見た患者が簡単に問い合わせできるように、連絡先を明記したもの

- 自由診療については、必要な治療内容、費用等に関する事項を明記したもの

- 自由診療については、治療の主なリスク、副作用等に関する事項を明記したもの

このような条件を満たさない広告とは、具体的には従来から広告であったテレビCM、チラシ、看板のような「医療機関側から積極的に発信して患者の目に触れるようにする広告」です。このタイプの広告では前章で紹介したネガティブリストはもちろん、これまで通りの強い規制基準に基づいて表記可能なものが限定されています。

対して、院内で患者が自由に手に取ることができるパンフレットや、患者が検索して見つけ出すホームページのような「患者が自らから求めて情報を入手しにいく広告」は、患者の自由意志が介在しているということもあり、医療情報として適切な内容で、しかも内容について簡単に問い合わせができるように連絡先を付記したものについては、広告規制の一部が限定的に解除され、先に紹介したネガティブリスト以外の表現で、なおかつ公序良俗に反しない範囲で表記することができます。

例えば、限定解除前の広告ではテレビで紹介された実績や、雑誌に寄稿した内容を表記することは出来ませんが、限定解除されたタイプの広告では表記することができる可能性があります。(参考:日経メディカル5/9付記事『医療広告ガイドラインが改正、ここに注意を!』)

気をつけなければならないのがウェブ上のコンテンツでも、バナー広告やリスティング広告など、医療機関側が費用を支払って患者を誘導する意思があるものについてはより強い規制が適用される限定解除前の広告に分類されることです。特にリスティング広告には検索エンジンを運営する会社の基準も加わるため、表現規制が厳格になる傾向が見られます。

積極的に載せなければ

ならない情報

反対に、積極的に情報発信を行わなければならない項目もあります。健康保険が適用されない自由診療に関する情報です。自由診療についてウェブサイト上で説明をするなら、限定解除の条件③④に基づいて次のような説明を加えなければいけません。

ホームページに掲載すべき内容

1.実施している自由診療の内容、費用

自由診療は医療機関ごとに治療の内容に幅があり、患者が治療内容を想像しにくいものです。従って、自由診療に関わる情報を表記する際には、自由診療である旨と治療の内容、標準的な費用と治療期間・回数をあわせて示し、患者がわかるようにしなければいけません。

2.自由診療にかかる副作用、リスク

自由診療は長所のみが強調され副作用やリスクに関わる情報が乏しい場合、患者が正しく判断できないおそれがあります。従って自由診療に関わる情報を表記する際には、主な副作用やリスクについてもわかりやすく示し、十分な情報を提供しなければいけません。

また、これらの情報は患者にとってわかりやすいように配置する必要があるため、極端に小さな文字や読みづらい色で示すことは違反の指摘を受ける可能性があります。

さらに、自由診療の内容について患者が簡単に照会できるように、問い合わせ先をわかりやすく記載する必要があります。