マイクロコピーとは何か?短時間で恐るべき効果を発揮するテクニック

Contents

キャッチコピーの新しい潮流

みなさんはコピーライティングと聞くとどのようなイメージをお持ちでしょうか?

おそらく、

- デ・ビアス「ダイヤモンドは永遠の輝き」

- クロネコヤマト「場所に届けるんじゃない。人に届けるんだ」

- イナバ物置「やっぱりイナバ、100人乗っても、大丈夫」

- 大正製薬「ファイト一発!」

などのような言葉を思い浮かべるかもしれません。

こういうコピーは、いわゆる「キャッチコピー」または「キャッチフレーズ」と呼ばれ、見る人にインパクトを残すことを目的とします。

しかし、コピーライティングは、そういうキャッチコピーのようなものだけではありません。

読む人の目的、属性、メリットなど、様々な要素を考えて、適切な言葉を見つけていくこと。

そのライティング全般を総合して「コピーライティング」と呼びます。

たとえば歯科医院のホームページです。

まず見た人に情報を過不足なく伝えることが集患には大切になってきます。

そのため、「永遠の歯科治療」、「美しさを永遠に」などの言葉では、サイトの雰囲気と合わせるのはなかなか難しいと言えるでしょう。

(医療広告ガイドライン的にも誇大広告にとの兼ね合いを考える必要性も出てきます。)

見出しの位置やターゲット、画像との兼ね合い、それぞれの媒体や業種を意識してコピーは作成しなければいけません。

さて、そのなかでも最近注目を集めているコピーがあります。

それが「マイクロコピー」です。

マイクロコピーとは何か?

たとえば、あなたはこんな経験がないでしょうか?

「メールマガジンを解約したいのに、なかなか解約場所がわからない」

「ネットで「入会」「申し込み」のボタンをクリックするとき少し心理的な壁を感じる」

マイクロコピーとは、簡単に言うと、このような送信ボタンの文言や問い合わせフォーム、写真のキャプション、エラーページのメッセージなどに使われる言葉です。

つまり、活躍するのではなく華々しい面部分ではなく見過ごされがちな日陰部分。

では、なぜその日陰部分であるマイクロコピーが脚光を浴びているのでしょうか?

背景には、ウェブの発達によって、「ページを見た人がその後どのようなサイトを見たか」「どれぐらい買ったのかを把握できるようになったこと」が挙げられます。

従来だったら感覚頼りだった文章が、実際にどれぐらい効果があるのかというデータが蓄積できるわけです。

すると単語を修正したことで売り上げの変化などを追えるようになりました。

上手下手ではなく、かっこいい言葉でもなく、「売れる言葉とは何か?」を定点観測できるようになったことはコピーライティングの転換点と言えるでしょう。

「ライティングを職業としていない人でも文章で売り上げを伸ばせないだろうか?」

山本琢磨著の「Webコピーライティングの新常識 ザ・マイクロコピー」(秀和システム)には、マイクロコピーの事例が豊富に紹介されています。

なかには、たった二文字を変えただけで。売り上げが1.5倍にという事例もあったそうです。

本書で書かれているマイクロコピーの根本的な考えとして注目すべきは、「ライティングを職業としない人が、読んだだけで売り上げをすぐに伸ばせる文章を書けないだろうか?」ということが挙げられます。

確かに、売上アップのためには様々な施策があるでしょう。

サイト設計の見直し?

大幅なコンセプトのリライト?

色合いの変更?

しかし、これらの施策には膨大な時間とコスト、技量も必要になってきます。

そこでマイクロコピーの出番です。

大きな言葉を考えるより、まず小さな当たり前を疑うことで細かな部分を改善していくこと。

なによりも、ページが奥に進めば進むほどデザインが簡素になるため修正が簡単。コストをかけずに最大のメリットを導く方法=マイクロコピーというわけです。。

購入・申し込みをためらう様々な要素一覧

マイクロコピーにはボタンの作り方、位置、色など様々な観点があります。

なかでも以下のような「ためらい要素」があるとユーザーは心理的な壁を感じてしまうと言われています。

- 時間がかかること(購入プロセスや問いあわせフォームの数など)

- 費用が高いこと(考えていた予算を超えるなど)

- 思いがけない追加コストが必要か

- 肉体的許容性(動きたくない)

- 頭脳的許容性(考えたくない)

- 社会的な逸脱、モラル違反(大量宣伝など)

- 成果を出すまでに繰り返しが必要か?(ルーティン作業をしなければならないか)

マイクロコピーの具体例①オバマ大統領を勝利に導いた言葉

マイクロコピーの有名な事例としてよく挙げられるのは、大統領選挙のときのオバマ陣営のキャンペーン広告でしょう。

当時オバマ側は、サイトの中身を二つだけ修正したと言われています。

一つが写真の差し替え。

そしてもう一つが、ウェブサイトからのメールマガジンの登録フォームを「sign up」から「learn more」に変えたというものです。

日本語にすると、「登録する」を「もっと情報を知る」(=「より詳しく」)に。

確かに「登録する」は、言葉として重い印象を受け、「より詳しく」だと次のページに移ることにあまりためらいを感じません。

前掲『ザ・マイクロコピー』によると、この施策によって結果として購読率は40.6%向上。新規購読者288万人を獲得したそうです。

そして、メルマガ読者のうち約28万人がボランティアに参加し、オバマ大統領の勝利をサポートしました。

マイクロコピーの具体例②出会い系マッチングサイト

マイクロコピーは、サービスなどの登録申込時にユーザーの心理的障壁を避ける役目があります。

それが顕著に現れるのが出会い系マッチングサイトです。

大手のマッチングサイトは信頼性向上のためにpairsを筆頭としてFacebookの情報で登録を行うことがほとんど。

さて、ここにどんな心理的障壁があるのか考えてみましょう。

やはり、使っているのを知られたくないという思いが始めに来るのは間違いありません。

「サービスを連携したときに、自分のFacebookアカウントに利用状況がばれないだろうか」、と。

そこで、追加したのが以下の画像のようなマイクロコピーです。

「Facebookには一切投稿されません」

今では当たり前となった言葉ですが、非常に画期的な試みとしてユーザー数増加に大きく貢献しました。

関連記事:ゼロメディカルの強み・ライティングサービス

関連記事:ホームページの成功事例

マイクロコピーの基本理念

エラーメッセージなどで固い言葉や曖昧な言葉、専門的な言葉を使わない。

ユーザーを責めない。

建設的なアドバイスをおこなう。

マイクロコピーには様々な言葉の使い方があります。

しかし、共通するのは、どこまでもどこまでも障壁を下げてユーザーに不快な思いをさせない、ページ遷移の手を止めないという視点です。

そうやってマイクロコピーの考えを一度身につけると、身の回りには様々な事例が見つかると思います。

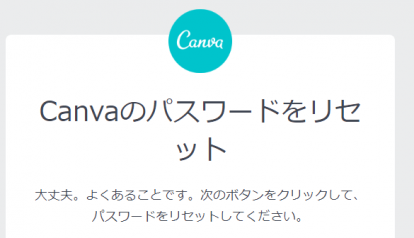

たとえば以下のような画像。

「ああ、またパスワード忘れちゃった」と「パスワードを忘れた場合は」ボタンを押したときに、出てくるページです。

これを見て私は本サービスのファンになり、今後もし有料になった場合にも課金しても良いかもしれないという意識が生まれました。

これがマイクロコピーの力です。

ブラウザ上で画像作成できる「Canva」のパスワード再設定画面

マイクロコピーに関するまとめ

マイクロコピーは華々しい表舞台ではなく脇役的存在。当たり前すぎて、いままで誰も見向きもしなかった言葉たちです。

そのため、もしかしたら、あなたが社内でマイクロコピーの考えを推し進めても賛同を得られないかもしれません。

特にテンプレート的に申し込みページを利用している場合などは、その仕様を変えるのは一苦労でしょう。

しかし、多くの大企業がサインアップ画面。ログイン画面。メニュー。アプリの通知。確認メッセージ。お問い合わせなどにマイクロコピーを導入し、効力を発揮しているのは事実です。

まだまだ、マイクロコピーには大きな可能性が秘められています。

是非、売上や問い合わせ率向上のため、困難なことがあっても今からマイクロコピーの考えを取り入れてみましょう。

これまでに、全国で2000件を超える制作・集客の経験を生かし、医療分野の最新情報と実践的な経営戦略をご提供します。

ミッションは、医療業界のプロフェッショナルに、専門性と実績に基づく知識と最新情報を届けること。医療の専門家が直面する挑戦に対応し続け、業界全体の発展をサポートします。